El Colegio de Huérfanos de Telégrafos (I)

La Quinta del Quinto era una finca de las afueras de Madrid, recinto de esparcimiento para las élites de la capital, donde posteriormente se emplazó el Colegio de Huérfanos de Telégrafos (CHT). Durante nuestra contienda nacional, aquellos parajes quedaron dentro de la zona republicana, por lo que el complejo, en nombre del “Comité de Defensa de la Regional de la CNT”, se habilitó como cuartel. Posteriormente se emplazaría allí una checa (Campo Libre), de la que rehúso glosar por no ser el tema de este escrito. Acorde con los datos que me aporta la directora del Museo Postal y Telegráfico, a finales de 1936 se creó un Comité Nacional de Refugiados que se encargaba de buscar destino a quienes tenían que ser evacuados de la capital, Comisión que se trasladó a Valencia con el gobierno de la República en pleno. Se sabe, por testimonio de algún residente, que los alumnos del CHT también fueron evacuados y en noviembre de 1937 había en el pueblo de Oliva una colonia escolar de Huérfanos de Telégrafos.

En diciembre de 1942 la revista “TELECOMUNICACIONES” anunciaba que el Canal de Isabel II iba a surtir de agua a la finca del Quinto, y en febrero de 1943 el mismo órgano publicó el Reglamento del CHT que en su artículo 1.º decía que el Colegio “Tiene por primordial objeto el sostenimiento y educación de huérfanos de los Cuerpos de Telecomunicación”, y en su artículo 2.º hacía obligatoria la Asociación: “Todos los funcionarios de escala cerrada de los Cuerpos citados son socios del Colegio, satisfaciendo la cuota mensual del uno por mil de su sueldo anual o aquella que se determine en lo sucesivo”. No hay ninguna referencia al funcionamiento del Colegio.

En el año 1945, en la Quinta del Quinto, se asentó la Academia Especial de la Policía Armada (familiarmente los grises por el color de sus uniformes) que en 1979 pasó a denominarse Policía Nacional. No he podido agenciar información de cómo se fraguó ni cuánto aportó a las Asociaciones Benéficas (AB) aquel traspaso.

Paso a verter mis conocimientos con el CHT, por mi ligadura con él. Mi padre, telegrafista, oriundo de la provincia abulense, en 1938 se hizo cargo de la estación telegráfica de Coria (Cáceres), localidad con mucho tráfico, al menos oficial, porque era obispado además de contar con cuartel de la Guardia Civil. Fallece a finales de 1949 (tenía 43 años, el que esto escribe contaba nueve) y mi mamá, con tres hijos, yo el del medio, se asienta en Madrid. Es a partir de ahí cuando empiezo a tener noticias del CHT. Mi madre recibía de las Asociaciones Benéficas un baladí plus para costear los gastos escolares, apéndice de la paga de viudedad. Al residir en Madrid el contacto con otros hijos de telegrafistas se acrecienta cuando las AB, en las Fiestas Navideñas, nos convoca a todos (huérfanos y no huérfanos) en los locales del Circo Price para hacernos entrega de los Reyes Magos. Los señores Juan Carcellé / Feijoo Castilla, el primero antiguo telegrafista, eran los propietarios del circo, de ahí que el gerente de las AB (señor Espona) dispusiera de aquel local y su espectáculo para reunirnos y agasajarnos.

A mediados de 1952 se me cita por separado, como a otros huérfanos madrileños, en las oficinas que las AB disponen en el Palacio de Telecomunicaciones de la plaza de Cibeles, van a someterme a un escueto examen que, de superarlo, tendría la ocasión para ingresar en el CHT, prueba que cómodamente superé. A principios de septiembre de ese año, en compañía de otros dos huerfanitos (uno de Bilbao y otro de Burgos) y bajo el control de la pareja de la Guardia Civil, que entonces patrullaba los trenes, a las diez de la noche partimos de la estación de Atocha con destino Jerez de la Frontera, allí deberíamos tomar otro tren que nos llevaría a Bonanza, localidad donde se asentaba el Colegio.

Recuerdo que en Alcázar de San Juan cambiaban de máquina o agregaban una segunda para poder remontar los repechos de Despeñaperros. Después de once o doce horas de viaje, destilando carbonilla por toda la cara, tizne del que la máquina era generosa expendedora, alcanzamos Jerez, pero con la mala fortuna de que el convoy al que debíamos trasbordar ya había partido. Telégrafos, en aquellos años, era una gran familia, por eso aquellos tres chiquillos que se encontraron solos, tan distantes de sus mamás y sus casas, buscaron la asistencia del encargado de la oficina telegráfica de la estación. Por su mediación, el jefe del centro de Jerez nos facilitó la impar ayuda de manutención y alojamiento en la ciudad. Al día siguiente tomábamos el “ave” (con minúscula), que el día anterior habíamos perdido, que nos llevaría a Bonanza. Un tren al que llamaban la Carreta, por la velocidad que alcanzaba. La distancia entre ambas localidades es de 29 kilómetros y el tiempo empleado una hora y media. Contaba con dos apeaderos, pero eran muchos los jornaleros que se tiraban del tren en marcha con un saco y el azadón, al paso por la finca donde jornaleaban. Dejó de funcionar en 1965, con nostalgia adjunto una fotografía de su memorial en Sanlúcar de Barrameda. Por fin llegamos a Bonanza, puerto fluvial de mayor calado que el de Sanlúcar, de la que distaba unos tres kilómetros, hoy es un barrio de la ciudad. Ante nuestros ojos se levanta blanco, impoluto, el edificio que sería nuestra nueva casa.

El inmueble, de estilo academicista, en piedra de sillería, disponía de un bello patio con arcos sustentados con columnas de mármol, material del que estaba embaldosado. Fue proyectado en 1833 por Fernando VII y durante un corto periodo de tiempo ejerció de aduana para los productos que llegaban de América. Adosada contaba con una iglesia, para el culto del pueblo, que posteriormente fue usufructo exclusivo del colegio. En la puerta una placa rezaba: “Colegio Instituto Eclesiástico Diocesano Nuestra Señora de los Reyes”. El centro académicamente dependía del Instituto Nacional de Enseñanza Media Padre Luis Coloma, de Jerez de la Frontera. Era tutelado por sacerdotes de la diócesis de Sevilla, de negras sotanas de profusa botonera, que se distinguían por su tonsura (afeitado de la coronilla de un diámetro aproximado de una moneda de dos euros), cubrían su cabeza bien con el bonete, una especie de gorra de seda o tercio pelo negro, de traza circular con cuatro picos salientes y una borla en el centro. También podían tocarse un sombrero llamado teja. Aquellos curas portaban el breviario, el libro místico que consultaban puntualmente para hacer frente a sus rezos: maitines, prima, tercia sexta, nona, completa, dependiendo de la hora del día. El titular del centro, como Príncipe de la Diócesis de Sevilla, era el controvertido cardenal Pedro Segura, de quien hago una somera reseña en la revista nro. 27 de marzo 2018.

El paraje era idílico, sobre todo para quien, como yo, aterrizábamos de la meseta, entonces se viajaba poco. Con sólo cruzar la calle, a nuestros pies, el Guadalquivir que, en su desparramada desembocadura, ofrecía sus aguas mates y saladas. A la izquierda la playa de Bajo Guía de Sanlúcar de Barrameda, combinando la arena y el légamo donde nos hemos regocijado enfangándonos hasta las ingles para atrapar coquinas y cangrejos violinistas (bocas). Poco más adelante la mar abierta y el faro de Chipiona, perpetuo centinela. En la orilla de enfrente una pródiga mancha verde, Doñana, el coto donde pasaríamos más de una jornada disfrutando de una campiña munífica en montaraz flora y vida animal. A la derecha las marismas del Guadalquivir y las salinas, hermanadas con los pinares de la Algaida, arboleda que se extendía hasta la puerta posterior del colegio, soto dadivoso testigo de muchas horas de regocijo. Allí recolectábamos cebollinos, bulbos con los que nos lapidábamos en inocuas contiendas. Apilábamos higos chumbos de diferentes especies, también piñas de las que extraíamos los piñones que luego consumíamos. Apresábamos variopintos animalitos, pingues en la zona. Con el babi a modo de red, abatíamos escarabajos peloteros que derribábamos en su mugidor revoloteo. Escorpiones a los que circundábamos en ruedos de pinochas que luego prendíamos para que se auto ejecutasen. También reptiles y batracios de disímiles anatomías y, sobre todo, camaleones que luego dejábamos en libertad aunque alguno llegó a residir en Madrid. Si nos adentrábamos en aquella gran fronda, más de medio kilómetro de distancia del mar, llegábamos hasta un faro marino de 24 mts de altura, que rivalizaba con otro fanal en el puerto, que se erguía justo a las puertas de nuestro colegio.

El centro, que contaba aproximadamente con 50 alumnos, todos en régimen de internado, en el curso 1952-1953 se acrecentó con la veintena de becarios que aportaron las AB de Telégrafos, provenientes de casi todas las regiones de España, y digo de casi todas porque no tuvimos nunca compañeros catalanes. Hoy me pregunto: ¿No había huérfanos del Cuerpo en Cataluña? ¿Los había y tenían un régimen diferente? Se estudiaba aquel año hasta séptimo de bachillerato, reválida y preuniversitario. Un curso más tarde se fraccionó en bachillerato elemental (cuarto y reválida) y bachillerato superior (sexto y reválida). Copio del libro de calificación escolar las asignaturas que entonces cursábamos: religión, latín, lengua española, geografía e historia, arte, matemáticas, ciencias, filosofía, griego (opcional), idioma (francés), dibujo, educación física, educación política (también llamada Formación del Espíritu Nacional) y música. Como el cupo de alumnos por aula era muy exiguo y las asignaturas pródigas, nos veíamos obligados a estudiar de manera denodada, ya que diariamente se nos tomaba control en clase. El latín era una asignatura cardinal, estamos en los años 50 en un colegio regido por religiosos. En 3.º de bachiller traducíamos a los clásicos romanos, sin apenas recurrir al diccionario. Nuestro libro de cabecera el “florilegio latino”, una antología de los capítulos más selectos de obras literarias. Hoy, con más de 60 años por medio, retengo a Cicerón y sus Catilinarias: ”Quousque tándem abutere, Catilinia patientia nostra? Quam dui etiam furor iste tuus nos elude?, etc. El alumnado lo combinaban los hijos de acomodadas familias andaluzas y los recién llegados, que gozamos del mismo trato, derechos y obligaciones que el resto del internado con los que vivimos en hermandad. La disciplina cimera y las avenencias religiosas incorporadas en grado máximo. Valga el ejemplo de una tabla de gimnasia con las iniciales AVM (Ave María). Todos los días, después del desayuno, asistíamos a la misa, ceremonia que ofertaba alguno de nuestros profesores, auxiliado por dos de nosotros adecuadamente ataviados de monaguillos: el alba de color rojo y el roquete de hilo blanco. Al mediodía hacíamos la visita al Santísimo, culto que duraba un cuarto de hora, por la noche, antes de retirar nos a dormir, despedida a la Virgen de los Reyes, patrona del Colegio, acto que finalizaba cantándola su himno. Esta estricta observancia con las liturgias religiosas era igualmente escrupulosa en materia de educación. Al mediodía en el comedor (para nosotros el refectorio) alguien leía algún párrafo de las sagradas escrituras mientras los demás comíamos. La urbanidad nos forzaba a un exacto manejo de la cubertería, era incluso obligado pelar la fruta sin tocarla con las manos. El agua de uso cotidiano resultaba vomitiva por su sabor. La higiene habitual y vigilada: la ducha endémica, así como de obligado cumplimiento el cepillado de dientes antes de meternos en la cama.

Las instalaciones del centro eran impecables. La cocina estaba mimada por media docena de monjas, expertas cocineras que allí coexistían, aunque casi ocultas a nuestros ojos. Una veintena de señoras se encargaba de la limpieza del centro, del lavado y planchado de la ropa que les hacíamos llegar en bolsas, una vez por semana. Cada alumno disponía de una mini habitación (llamábamos camarillas) y esas mismas domésticas eran las encargadas de hacernos las camas y mantener su menaje. No había ningún límite ni cuota para reparar el calzado, plancharnos los trajes, las camisas, etc. Las AB, cada año, nos proveía del ajuar necesario, consistente en dos trajes (uno azul y otro gris), un par de zapatos y otro de botas, un babi de cuello y rayas azules, y un impermeable con forro de abrigo. El Gerente y el Secretario de las AB (señores Espona y José Pedrosa) nos visitaron en más de una ocasión y nos cumplimentaron con un par de equipos completos de fútbol, uno colchonero y otro merengue. También con ellos visitamos Sevilla y los cartujos de Jerez de la Frontera, además de alguna de sus bodegas y el cortijo de los padres de algún compañero, donde todo el colegio era invitado a comer. Algún trayecto lo hicimos en camiones del PMM (Parque Móvil Ministerio), a los que se habían acoplado unos bancos de madera, se me antoja la semejanza, cuando veo en las películas bélicas, a las tropas alemanas de la Wehrmacht en sus imitados vehículos.

Aunque la jaula era de oro, el coste por alumno/mes era muy elevado, como dice la copla, no dejaba de ser prisión. La situación económica de nuestras familias, madres viudas con una mínima pensión, no permitía asumir los gastos que originaba el desplazamiento de sus retoños a casa en Semana Santa o Navidad, sobre todo los provenientes allende de Madrid, que disfrutaron de las fiestas sin salir del internado. Hubo quienes entraban en el colegio en septiembre y lo abandonaban a mediados de junio. No era precisamente mi caso, ya que un tío, también abulense, doctor ingeniero de Renfe destinado en Sevilla, me reclamaba para que pasara con la familia la Semana Santa. Aquel pariente tenía otro sobrino mucho más aventajado que yo, que por entonces estudiaba en Salamanca, con el transcurrir del tiempo llegó a Presidente del Gobierno, aludo a Adolfo Suárez. La comunicación con la familia, salvo muy raras ocasiones, siempre fue epistolar, cartas, que al igual que las recibidas, eran supervisadas por la dirección.

Un caluroso y plúmbeo día de mayo, que desembocó en una tormenta, quedamos asombrados, los patios del colegio estaban saturados de batracios de todos los tamaños, también los había en los pasillos y en las aulas. Pensamos que la generosa lluvia había hecho rebosar el sistema de alcantarillado de los pozos ciegos, pero la sorpresa nos llegó cuando abandonamos la zona porticada del recreo. Las ranas caían de las nubes colisionando en el suelo, algunas permanecían aturdidas por segundos, otras impactaban en nuestra cabeza y en el resto del cuerpo, pero siempre se incorporaban. Antes menciono que estábamos a escasos metros de las marismas, frente al coto Doñana y casi rodeados de pinares donde había muchas charcas de las que se valían como abrevadero de animales y para regar. Se nos dieron algunas explicaciones de aquel novedoso fenómeno, hoy pienso que el más acertado era el que nos hablaba de un tornado.

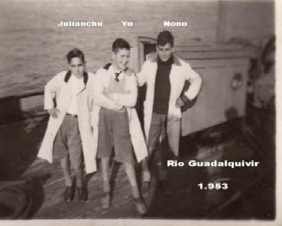

En la foto con mis mejores amigos: Orell a mi izquierda, mallorquín fallecido recientemente y Julianchu, el vasco, a mi derecha, cuando regresamos al colegio en fechas más recientes.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a El Colegio de Huérfanos de Telégrafos (I) puedes visitar la categoría Historia.

Deja una respuesta